La rupture de confiance est totale!

Les résultats font mal tellement ils sont sans équivoque.

Dans l'ouvrage qui vient de paraître, Québécois 101, notre portrait en 25 traits, Pierre Côté explique en détail ce bris de confiance des Québécois envers les différents pouvoirs (politiques, médiatique, syndical et judiciaire).

Les données sont implacables et incontestables tellement elles sont unanimes. Appelé à évaluer le niveau de confiance que les Québécois affichent actuellement envers les différents pouvoirs, aucun ne le qualifie de très bon et un maigre 2% l'évalue de bon. À l'opposé, ils sont 42% à le qualifier de médiocre et 26% de carrément mauvais. La sévérité de ce jugement vis-à-vis des pouvoirs croît avec l'âge des répondants.

Une note catastrophique

L'IRB a demandé aux répondants de transposer cette évaluation du niveau de confiance envers les pouvoirs sur une échelle de 10. La note est catastrophique : 4,24. De mémoire de sondeur, il s'agit, de loin, de la pire note jamais enregistrée pour une question similaire. Cette évaluation atteint un plancher de 3,91 pour les personnes âgées entre 45 et 54 ans et un sommet surprenant, quoique dramatiquement faible, de 4,63 pour les jeunes âgés entre 18 et 24 ans. Il y a fort à parier que cette note, suite au conflit entourant la hausse des frais de scolarité, a fondu de plusieurs décimales.

Appliqué selon les évaluations scolaires, l'ensemble des pouvoirs, avec cette note, échouerait lamentablement leur examen.

Une confiance à la dérive. Une démocratie aussi.

C'est ici, autour de cette confiance à la dérive, que toute la problématique québécoise prend forme et s'explique. Il en faudrait bien peu pour que le mot société ne mérite plus sa définition. Ce contexte de méfiance et de suspicion explique à lui seul l'individualisme exacerbé des Québécois. Et lorsque l'individualise et la méfiance règnent, la démocratie s'étouffe et ne devient alors qu'accessoire.

La société québécoise devient de plus en plus un produit que l'on gère, que l'on exploite, plus souvent au profit d'intérêts particuliers plutôt qu'en fonction du bien-être de l'ensemble de la population. Bien difficile alors de mériter la confiance, de cultiver la solidarité, de faire naître des projets mobilisateurs et rassembleurs alors que les constats d'abus de toute sorte composent le lot quotidien des Québécois. L'univers de chacun se résume alors à son nombril. Les notions de partage, de justice, d'équité, d'empathie, de solidarité et surtout de sacrifice deviennent rapidement obsolètes.

Le temps d'une introspection majeure est arrivé. Elle doit se faire plus tôt que tard. Et si les pouvoirs ne le font pas, il appartiendra à la société civile de la faire. . . Et de l'imposer.

L'absence d'un plan

En fait, il semble n'exister actuellement aucun plan, au gouvernement ou ailleurs, qui détermine, explique et illustre le type de société dans laquelle les Québécois souhaiteraient vivre dans 20 ou 30 ans.

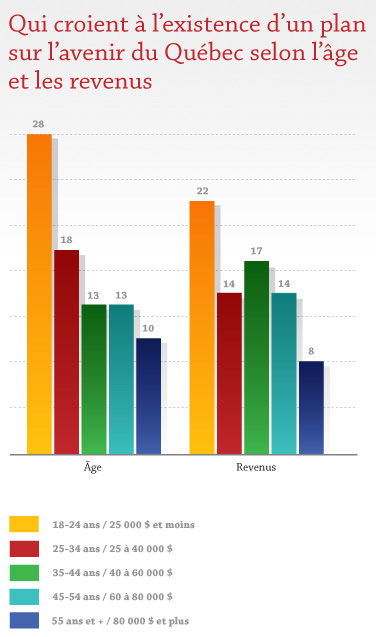

Plus des trois quarts (76%) ne croient pas qu'un tel plan existe, 6% n'en ont pas la moindre idée et seulement 17% croit que ce plan existe. Il doit sûrement être bien caché. Mais heureux sont ces derniers, car l'IRB moyen de ce groupe est 4 points plus élevés de celui des personnes qui ne croient pas à l'existence de ce plan (79,90 vs 75,80). On l'a déjà dit, l'optimisme est un important facteur d'influence du bonheur, mais parfois, il semble se confondre avec la naïveté.

À la lumière de ce graphique, on pourrait dire que le peu d'illusion disparaît avec l'âge et s'éteint avec les revenus. La désillusion, le scepticisme, l'individualisme et l'égocentrisme trouvent ici des terreaux fertiles à leur développement.